公告The announcement

学术Academic

-

- 张旭涛:瘗鹤铭——小记民国律师吴迈2018-02-02

- 林乾:一个讼师家庭的两代上诉史2018-02-02

- 徐家力:论民国初期律师制度的建立及特点2018-01-22

- 回眸和展望:百年中国律师的发展轨迹2018-01-22

- 贾慧平:论中华民国时期的辩护律师章士钊2018-01-22

- 杜国栋:律师制度恢复后律师执业机构的变迁及理论解析2018-01-22

- 季卫东:中国律师的重新定位2018-01-22

口述历史Oral history

人物Figure

- 旧中国

- 新中国

- 表彰

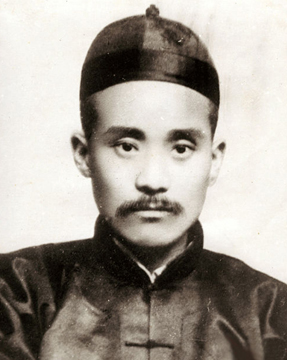

曹汝霖民国初年高级官员,新交通系首领,“民国第一号”律师。1877年生于上海,幼年入私塾,后去汉阳铁路学堂读书,早年留学日本。五四运动时期,被指为卖国贼,住宅惨遭烧毁。...

曹汝霖民国初年高级官员,新交通系首领,“民国第一号”律师。1877年生于上海,幼年入私塾,后去汉阳铁路学堂读书,早年留学日本。五四运动时期,被指为卖国贼,住宅惨遭烧毁。... 施洋无产阶级革命家,民国时期著名的劳工律师,1923年领导京汉铁路工人举行总罢工,后被反动军警逮捕,壮烈就义,时年34岁。

施洋无产阶级革命家,民国时期著名的劳工律师,1923年领导京汉铁路工人举行总罢工,后被反动军警逮捕,壮烈就义,时年34岁。 史良江苏常州府武进县人,大律师、著名法学家,中国第一个女部长。是民国十大才女中领导职务最高的女性。

史良江苏常州府武进县人,大律师、著名法学家,中国第一个女部长。是民国十大才女中领导职务最高的女性。

董必武董必武,原名董贤琮,又名董用威,字洁畲,号壁伍。湖北黄安(今红安)人。是参加中共第一次代表大会中唯一的具有律师职业背景的中共高级领导人。

董必武董必武,原名董贤琮,又名董用威,字洁畲,号壁伍。湖北黄安(今红安)人。是参加中共第一次代表大会中唯一的具有律师职业背景的中共高级领导人。 柳谷书1944年毕业于上海大夏大学。从事知识产权事业近40年,是我国知识产权事业的创始人、先驱者和积极参与者,在我国知识产权领域举足轻重,深受敬重。1979年恢复律师制度时获...

柳谷书1944年毕业于上海大夏大学。从事知识产权事业近40年,是我国知识产权事业的创始人、先驱者和积极参与者,在我国知识产权领域举足轻重,深受敬重。1979年恢复律师制度时获... 于宁中国共产党的优秀党员,中华全国律师协会第六届、第七届会长,国浩律师事务所主席于宁同志,因病医治无效,于2016年6月1日19时在北京逝世,享年62岁。

于宁中国共产党的优秀党员,中华全国律师协会第六届、第七届会长,国浩律师事务所主席于宁同志,因病医治无效,于2016年6月1日19时在北京逝世,享年62岁。

藏品The collection